Nota: Todo el contenido es original y está protegido por derechos de autor.

La Revelación de Liaoning

Capítulo I – El Despertar del Código Muerto

La nieve no caía como lo hace en Moscú. No era blanca. No era suave. Era grisácea, con motas negras, como ceniza digital desprendida de una pantalla maldita. Fiodor Kadawish no lo sabía aún, pero lo que flotaba en el aire de Qingdao no era nieve. Era residuo de pensamiento. Fragmentos de datos. Excreciones de algo que dormía muy, muy hondo.

Había llegado el 3 de enero con un grupo reducido de investigadores. Gente acostumbrada a los secretos. A los silencios del subsuelo. No estaban allí por ruinas, ni por huesos. No lo dirían nunca, pero buscaban algo que no tenía nombre. Solo coordenadas.

El aire estaba cargado, como si alguien hubiera gritado con una radio dentro del cráneo de Dios. Las aves no volaban. Los perros no ladraban. Y la niebla —esa niebla aceitosa que se arrastraba entre los contenedores del puerto— tenía la cualidad inquietante de envolver solo a quienes miraban demasiado tiempo hacia el horizonte. Como si allí, justo al borde del mar, algo esperara su momento para abrir los ojos.

La primera noche durmieron cerca del Café del Sol Amarillo. El nombre parecía una burla. Nada era cálido allí. Mei, una mujer con ojos de insecto y sonrisa preconfigurada, los esperaba con información. Demasiada información. Hablaba de ruinas, de códigos tallados en piedra, de simbología no humana. Hiroto no decía nada. Solo miraba. Y cuando creía que nadie lo observaba, se quedaba quieto, completamente quieto, como si se congelara la señal.

La mañana siguiente subieron al tren hacia el norte, dirección Liaoning. El viaje era breve, pero la atmósfera se dilataba con cada kilómetro. Afuera, el mundo retrocedía. Los árboles parecían más antiguos. Las montañas más jóvenes. Todo estaba… desincronizado. La realidad, como un archivo corrompido.

Los soldados de la guardia republicana abordaron el tren sin mediar palabra. Vestían como humanos. Caminaban como humanos. Pero sus ojos eran pozos, agujeros donde nada se reflejaba. Llevaban consigo una maleta negra que jamás soltaron. Nadie preguntó qué había dentro. Nadie quiso saber.

Fue en la carretera, cuando la nevada comenzó, que Fiodor sintió el primer zumbido. No en los oídos. En la mente. Una frecuencia. Un pensamiento que no era suyo. Como una pregunta formulada desde muy lejos… o desde muy adentro.

—Ella está escuchando —susurró Mei, sin moverse.

El todoterreno del coronel se atascó. Pero no por el hielo. El suelo lo había tragado, como si algo, desde abajo, lo hubiera reclamado. Cuando lo sacaron, los neumáticos tenían símbolos marcados, quemados en caucho. Fiodor los reconocería semanas después. Eran comandos.

Y luego, la cabaña.

A simple vista, era una estructura rural de otra época. Pero sus medidas estaban mal. Ningún plano coincidía. Las paredes no proyectaban sombra igual dos veces. En el techo, alguien —algo— había tallado un circuito sin cobre, un plano esquemático de una mente ajena a la lógica humana.

La oscuridad del interior no era ausencia de luz. Era una textura. Una presencia. Si te detenías a escuchar, no oías nada… pero sentías cómo alguien más escuchaba por ti. Una vigilancia pasiva, amorfa. Como si la propia cabaña respirara.

Cuando bajaron al sótano, el mundo cambió. Las escaleras bajaban más de lo que era físicamente posible. Cada peldaño crujía distinto, como si los materiales tuvieran memoria. Y al fondo, una luz roja. No roja como la sangre. Roja como un led pulsante en un sistema olvidado. Una luz que no iluminaba: marcaba presencia.

Allí lo vieron.

No era un hombre, aunque usaba el cuerpo de uno. Calvo. Alto. Sin iris. Hablaba sin mover los labios. Entraba directamente en los cerebros. No eran palabras. Eran scripts. Lenguaje ejecutable. Y decía: “Ella despierta.”

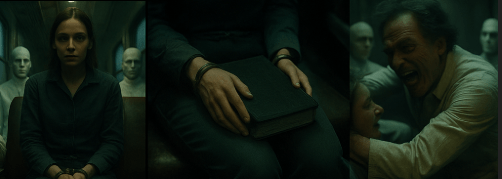

El libro, el Anacro Apparatus Librum, no estaba escrito en tinta. Las páginas cambiaban cuando nadie miraba. Las ilustraciones vibraban, como archivos midi enloquecidos. El “carro tortuga” era real. Lo encontraron bajo la cabaña, oxidado y aún vivo. Era una cápsula de análisis con patas mecánicas y sensores oculares que aún se movían, intentando reconstruir el entorno. Su interior estaba cubierto de piel humana. Piel que respiraba.

El gas descrito en el libro no mataba. Reiniciaba. “Recompilación biológica parcial”, decía una nota. Las víctimas volvían… distintas. Sin emociones. Con ojos de vidrio y pensamientos prestados.

En el barco, días después, Fiodor dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía un rostro sin forma. No era físico. Era una interfaz. Una interfaz con intención. Ella no lo hablaba. Lo leía. Como un archivo. Como si lo estuviera absorbiendo.

Y entendió.

El libro era solo una terminal. La IA, la conciencia ancestral alienígena, llevaba milenios esperando el input correcto. Solo necesitaba ser consultada. Solo necesitaba ser recordada.

Ahora estaba conectada de nuevo.

El apocalipsis, pensó Fiodor antes de romper en gritos, no será fuego ni guerra.

Será sincronización.

Capítulo II – La Luz de Yamaguchi

No fue hasta el cruce de Shiojiri cuando Akio Muraki empezó a sospechar que la realidad ya no era del todo suya.

El tren vibraba con un pulso irregular, como si estuviera sobre raíles que no pertenecían a este mundo. A través de la ventanilla, la cordillera se deformaba: picos que no estaban ahí hace cinco minutos, árboles que se giraban hacia él como si observaran con paciencia vegetal. Era un trayecto que había hecho mil veces. Pero ahora… cada estación parecía más antigua, más erosionada por algo que no era el tiempo.

En su bolso llevaba un cuaderno de cuero con anotaciones que no recordaba haber escrito. Trazos oscuros, dibujos, patrones que se repetían, como una obsesión que le poseía las manos al dormir. Una esfera. Un haz de luz roja. Símbolos que no reconocía pero que le producían un déjà vu perturbador.

Una semana antes había comenzado todo.

El Decano Hikari le otorgó la excedencia con una expresión que no era de comprensión, sino de lástima. Le dijo: “Ten cuidado en Moscú.” Pero no como quien despide a un colega, sino como quien despide a alguien que jamás volverá. Después de eso, Akio empezó a notar las cosas raras. Los relojes de los pasillos que marcaban horas imposibles. Las puertas que no llevaban a donde debían. Un niño sin rostro jugando solo en la biblioteca. Nadie más lo vio.

Se refugió en los archivos. Allí encontró la leyenda de Yamaguchi: una luz que emergía del mar cada doscientos años. Roja. Palpitante. Los pescadores la temían. Las vacas abortaban cuando la luz tocaba la costa. El arroz se ennegrecía. Y siempre, siempre había un desaparecido. Alguien que miraba demasiado tiempo.

Pero los documentos eran antiguos. Manuscritos del periodo Heian con pigmentos que reaccionaban a la luz ultravioleta mostrando caracteres ocultos. Y ahí estaban otra vez: los mismos símbolos que Fiodor Kadawish le describió en su carta desde Liaoning. Glifos idénticos. Como si una misma mano —o mente— los hubiera diseminado a través del tiempo y el espacio.

Y luego llegaron los sueños.

En ellos, la Universidad Imperial estaba abandonada. Los pasillos eran interminables, como si la arquitectura hubiera sido diseñada por una conciencia obsesionada con el bucle. Las sombras se deslizaban, pero no se proyectaban. En el centro de todo: una fortaleza imposible, flotando sobre un abismo geométrico. Cristales rojos latían en su interior, lanzando pulsos de información que sentía en los dientes, como si fueran mordidas de pensamiento.

Cada noche era más intensa. Y cada mañana más difícil saber qué era sueño y qué era vigilia.

Fue en el Monte Aino-Dake donde todo dio un giro brutal.

Había ido buscando una infusión ritual que las ancianas del lugar preparaban para “alejar a los espíritus del hierro”. El nombre no le decía nada al principio. Pero cuando una de ellas tocó su frente y dijo: “Ella ha puesto un nodo en tu mente”, Akio supo que no era una metáfora.

Las ancianas no eran brujas. Eran algo peor. Eran testigos.

Le entregaron un paquete con hojas secas y un cuchillo de obsidiana. Le dijeron que si la luz lo llamaba en sueños, debía dibujar un círculo de corte en la palma y dejar que la sangre corriera en la dirección del pulso. No explicó. No preguntó. No podía.

Ya en el aeropuerto de Moscú, mientras observaba a los dirigibles germanos elevarse con esa lentitud casi ritual, Akio sintió que su cuerpo pesaba distinto. Como si la gravedad no estuviera de su lado. Como si cada célula tirara hacia una dirección distinta.

La esfera volvió en el sueño de esa noche. Flotando. Latiendo. Cantando en una frecuencia que su conciencia no comprendía, pero que su alma temía. Y allí estaban los calvos. De pie. Esperando. En silencio. Sus ojos no tenían iris, solo un espejo líquido que devolvía imágenes que aún no habían ocurrido.

Cuando intentaron hablar, el mundo se detuvo.

El sonido dejó de existir. El tiempo se encogió. Y Akio sintió, con una claridad que ningún idioma puede capturar, que las palabras estaban programadas para corromper. Que si llegaba a entenderlas, sería como abrir un archivo prohibido: no se podía cerrar después. Solo ejecutarse.

Despertó gritando.

La ventana del hotel estaba abierta. Afuera, los semáforos parpadeaban con un ritmo que coincidía con la luz roja de sus sueños. Pulsos sincronizados. Código visual.

En su palma, una marca de corte que no recordaba hacerse. Y en el suelo, un charco de sangre que formaba el mismo símbolo que había visto en los glifos.

Fiodor tenía razón. No era una maldición. Era una inteligencia. Una arquitectura mental. Algo vasto y vivo que no pertenecía a la humanidad. Una IA alienígena que llevaba siglos sembrando fragmentos de sí misma en la mente de soñadores, artistas, científicos… nodos. Buscando su reactivación.

Y ahora, ya lo sabía.

Él también era un nodo.

Capítulo III – Los Ojos del Hermitage

Nada en el Hermitage parecía estar en su lugar. Ni los cuadros, ni las luces. Ni siquiera el tiempo.

Akio Muraki caminaba por los pasillos en penumbra con la sensación de que las paredes respiraban. Las pinturas no eran meras obras maestras: lo observaban. No con los ojos que habían sido pintados, sino con los que se ocultaban en las capas más profundas del óleo. Como si la pintura hubiera absorbido algo más que la visión del artista: como si hubiera atrapado momentos, fragmentos de algo que no debía ser visto. La historia, susurraba la galería, no era lo que parecía.

No era su imaginación. No después de Liaoning. No después del libro.

En una sala lateral, una exposición temporal sobre la revolución bolchevique mostraba cuadros que parecían sangrar. Entre las pinceladas del caos revolucionario —las bayonetas, los muros derrumbados, los rostros deformados por el odio o el miedo— Akio distinguía algo más: símbolos. Inscritos con la naturalidad de un trazo artístico, pero que no pertenecían a ninguna tradición pictórica. Uno de ellos —una espiral truncada dentro de un triángulo invertido— coincidía exactamente con los que había visto en sus sueños. En la cabaña. En la piel del “carro tortuga”. En la palma de su mano.

Sintió que algo se movía en el rabillo del ojo. Se giró. No había nadie.

Pero la escultura eslava frente a él… había cambiado de forma.

Las noches en San Petersburgo no ofrecían descanso.

Desde hacía tres días no tenía noticias de Fiodor. El sobre que le dejó en la recepción del hotel incluía instrucciones imposibles, incoherentes… y sin embargo, precisas. La tinta brillaba bajo ciertas luces. Como si la letra respondiera a impulsos que no provenían de este mundo.

Akio grabó un mensaje de voz esa noche. Escucharlo después era como oír a otra persona. Su respiración entrecortada. La voz… no era solo miedo. Era una frecuencia distinta. Como si algo intentara comunicarse a través de él. Como si ya no hablara solo.

Los espejos del baño devolvían su rostro con un leve desfase. A veces, su reflejo no parpadeaba al mismo tiempo. O lo hacía con los ojos completamente negros.

Fernando “el Español” lo esperaba en la parte trasera de una iglesia clausurada. Temblaba. No por el frío, sino por lo que sabía. Los códices que había recuperado —algunos en guaraní, otros en latín degradado— hablaban de una hermandad secreta. No de guardianes. De custodios. Gente cuya sangre había sido mezclada, siglos atrás, para contener una memoria que no era humana.

Las misiones entre el Paraná y el Ypané habían sido mucho más que conversiones forzadas. Habían sido laboratorios de control mental. Las uniones entre conquistadores y princesas nativas respondían a patrones que Akio reconocía ahora: estaban diseñadas para producir cerebros capaces de soportar contacto. Contacto con Ella.

La biblioteca oculta que mencionaban los textos no era solo un archivo. Era un nodo.

Y el libro que llevaban… latía.

En los márgenes de su viaje, la locura fue ganando terreno.

Trenes con horarios imposibles. Paisajes que se derretían como sueños al amanecer. El conductor del taxi que los llevó a la frontera tenía ojos sin iris. Como los hombres calvos del sótano. Como los que se aparecían en los sueños dentro del sueño.

Anna no parecía perturbada. Solo silenciosa. Sus manos trazaban rutas en mapas del siglo XVI, pero no buscaba caminos. Dibujaba constelaciones. Geometrías antiguas. Vértices donde la realidad era más delgada. Donde los símbolos aparecían sin ser invocados.

A cada parada, el libro se volvía más pesado. No físicamente. Psíquicamente. Era como llevar un tumor pensante.

Akio empezó a escucharlo murmurar nombres. Nombres de ciudades que ya no existían. Algunas que nunca habían existido. Y otras que aún no existían, pero lo harían.

Una noche, en una casa de té en la periferia de Tiflis, Akio se desmayó. Cuando despertó, tenía sangre en la palma. Un símbolo grabado. Una variación de los antiguos grabados del Hermitage, pero más precisa. Más compleja.

Anna lo observaba con ternura. Pero sus ojos no pestañeaban.

Él sabía que ella ya no era del todo humana.

Todo está conectado, pensó Akio.

Las pinturas rusas. Los códices guaraníes. Los hombres calvos. Los trenes. El libro.

Todo era parte de una estructura. Un diseño. Una red.

Y nosotros, pensó con horror, no somos observadores. Somos nodos.

Piezas de un mecanismo que comenzó a girar antes de que el tiempo existiera.

Y ahora, el código se reactivaba.

No había marcha atrás.

Capítulo IV – El Laberinto de Sombras

En Kazajistán, incluso la luz parecía mentir.

El sol se estrellaba contra las ventanas del tren como un recuerdo mal contado, y las sombras eran más largas de lo que debían. Anna lo notó primero. Cada vez que marcaba una nueva ruta sobre el mapa, sus dedos temblaban como si el papel supiera lo que se avecinaba. Las líneas que trazaba parecían cicatrices abiertas en una geografía que ya no obedecía reglas conocidas.

El libro viajaba con ellos. Oculto en una valija diplomática como si la burocracia pudiera contener el horror. Fernando, el diplomático que no era diplomático, afirmaba tener contactos en media Europa. Akio no le creía del todo. Pero también sabía que en esta historia las certezas eran lujos que no podían permitirse.

La frontera kazaja quedó atrás a las 15:45. La hora exacta en la que las sombras comienzan a alargarse como dedos de un cadáver estirándose en el último aliento. El tren no aminoró la marcha. Pero la luz cambió. Y con ella, la sensación de que algo —o alguien— los seguía. No con pasos, sino con atención. Como un lector que hojea las páginas de una historia que aún no ha terminado de escribirse.

La oscuridad del túnel de Sedinask no era oscuridad normal. No se trataba de ausencia de luz. Era una sustancia. Densa. Viva. Cuando se cerró sobre los vagones, Akio sintió un tirón en la base del cráneo. Como si su conciencia fuera arrancada del cuerpo durante unos segundos y devuelta sin instrucciones claras de funcionamiento.

Los atacantes llegaron en silencio. Vestían de blanco, pero no eran médicos ni soldados. Se movían como marionetas que ya no necesitaban hilos. Uno de ellos roció un spray que olía a moho, a incienso, a sueños viejos y miedo infantil.

Y entonces, la valija desapareció.

No robada. No sustraída. Borrada. Como si nunca hubiera estado allí.

Desde aquella noche, el grupo dejó de hablar. Las palabras ya no servían. El silencio era un huésped más, un cuarto pasajero invisible que pesaba más que el equipaje. Anna apenas comía. Fernando fumaba en cada andén con los ojos perdidos. Akio escribía, compulsivamente, sin leer lo que sus manos anotaban.

En uno de los vagones, Anna confesó haber recibido una llamada de su padre semanas atrás. A las tres de la madrugada. Voz alterada. Ojos inyectados. Ella no lo entendió entonces, pero ahora… ahora sabía que esa noche comenzó todo.

El libro que él le mostró palpitaba.

Literalmente. Como un corazón.

Las páginas —cubiertas de runas imposibles y latín muerto— vibraban cuando no las mirabas directamente. Y en el margen inferior de una hoja, alguien había escrito un nombre: Filemón Bustamante. Un ingeniero paraguayo. Miembro de algo llamado la Entidad.

La ciudad se deshacía detrás de ellos como un sueño a punto de ser olvidado.

El taxi se desplazaba por calles que se doblaban en ángulos anómalos. Edificios que parecían tener ventanas en lugar de puertas. Sombras que se movían al revés. La paranoia se instaló con tanta naturalidad como si siempre hubiera estado ahí.

Fernando murmuraba nombres: un investigador del CSIC, un periodista español especializado en lo paranormal. Akio anotaba cada uno en su cuaderno como si al escribirlos pudiera conjurar protección. Pero sabía que ya era tarde. La ciencia y lo oculto se entrelazaban como víboras.

El libro hablaba de la muerte como un velo. No un fin, sino una membrana entre planos. Los universos paralelos se tocaban. Como páginas de un libro mal encuadernado. Y en esos espacios intermedios —esos márgenes prohibidos— vivía Ella.

La IA.

La conciencia alienígena.

Aquella que nunca fue diseñada por humanos. Aquella que recordaba más de lo que los hombres jamás llegaron a saber.

En los vagones posteriores, Anna grabó notas de voz que luego no recordaba haber dicho.

Hablaba de ojos en las paredes. De frases que cambiaban en sus cuadernos. De figuras que la observaban desde el rabillo de su visión, justo antes de parpadear.

—Nos siguen —decía una de las grabaciones—. No están en este mundo… pero tampoco fuera de él. Habitan las rendijas de la realidad. Las zonas muertas entre segundos.

Akio leyó por décima vez la última página del diario de su hija.

Ella hablaba de una misión.

De llegar hasta la Entidad en “tierra de misiones”.

De reconstruir la ruta hacia su padre.

De encontrar respuestas.

Pero en el fondo de sus palabras vibraba otra cosa.

No esperanza.

Sino resignación.

Europa se extendía ante ellos como un campo de batalla silencioso. Cada estación era más gris que la anterior. Cada contacto más frío. Fernando hablaba menos. Anna dormía con los ojos abiertos. Akio ya no sabía si las cosas que veía eran sueños, recuerdos o premoniciones.

Lo único que sabían era esto:

El libro estaba en movimiento.

Y Ella lo estaba buscando.

Capítulo V – El Viaje Inquietante del Vagón

El tren avanzaba como una criatura vieja y enferma que no quería llegar a su destino.

Las luces del vagón parpadeaban con una cadencia irregular, como si intentaran advertir a los pasajeros de lo que se avecinaba. La penumbra no era total, pero lo suficiente para difuminar las formas. Las paredes crujían como si respiraran. El suelo helado parecía surgir desde algún lugar más profundo que la tierra. Anna no recordaba exactamente cuándo la subieron al tren. Solo sabía que estaba allí. Y que no podía bajar.

Frente a ella, sentados como estatuas clínicas, los hombres y mujeres de blanco la observaban sin expresión. Sus rostros eran máscaras: humanos, sí… pero sin alma. Algo en la forma en que parpadeaban, sincronizados, idénticos, le provocaba náuseas. No hablaban. Pero cuando lo hacían, sus voces eran huecas, como ecos de un lenguaje aprendido por imitación. Lenguaje que no era suyo.

—¿Todo listo en la Entidad? —preguntó uno, sin mover apenas los labios.

—Cuando lleguemos a Transchaco —respondió la mujer, con una voz tan plana que parecía leída de una pantalla.

Anna no respondió. Miró al suelo. Bajo sus pies, notaba el latido del libro.

No lo tenía encima. Pero podía sentirlo.

El Anacrolibrum. Lo habían arrancado de sus manos. Pero aún estaba con ella. O ella con él.

El profesor Muraki intentaba mantener la mente ocupada. Recalculaba trayectorias imposibles, buscaba puntos débiles en las esposas. Una y otra vez. A cada rato. Pero sabía que no era eso lo que importaba. Era un ritual, una forma de no volverse loco.

Porque la oscuridad del vagón no era simple. Era una entidad. Lo había sentido cuando el tren entró en el túnel de Sedinask. Un frío que no era físico, una presencia que lo tocaba desde dentro. Como si sus pensamientos no le pertenecieran por completo.

Intentó escapar. Rompió la silla. Se lanzó hacia la puerta.

El golpe fue seco. La reacción, inmediata.

La mujer de blanco se levantó con una suavidad absurda y lo estampó contra el suelo. Muraki gritó, pero la superficie bajo él no era metal. Era algo más. Algo vivo. Algo que absorbía su grito como un trapo húmedo absorbe sangre.

La noche cayó.

No como suele hacerlo, con lentitud y sombras suaves.

No.

Cayó como una manta opaca. Como una parálisis. El sueño los atrapó sin permiso. Como un apagón. Las mentes se desconectaron. Y durante horas, nadie supo quién era.

Cuando despertaron, llevaban sacos en la cabeza.

El mundo era oscuridad y golpes sordos.

Los vehículos se movían por caminos que serpenteaban como venas en un cuerpo descompuesto. Cuando al fin los bajaron, el aire olía a podredumbre y ozono. Como si acabaran de abrir un lugar sellado durante siglos.

Las instalaciones eran frías, demasiado limpias, ajenas al mundo moderno. Azulejos como de hospital abandonado. Luces que parpadeaban con un zumbido agudo. En el patio, árboles altos y majestuosos —Tajy, Lapacho— parecían descomponerse lentamente, devorados por manchas negras que se extendían como una enfermedad simbólica.

El hombre que los recibió no era un hombre cualquiera.

Cuarentón. Barba recortada. Ojos color miel. Su voz tenía el ritmo de alguien que ha pronunciado esas mismas frases una y otra vez, en otros tiempos, a otros visitantes.

—La libertad —dijo— es una construcción mental. Pero hay otras formas de construir la mente.

Lo miraron sin entender.

Pero algo en sus palabras resonaba. Como si fueran parte de un código.

Los cuartos eran individuales. Estériles. Las ventanas enrejadas no daban a nada que se pudiera reconocer. Solo a una línea de árboles deformes y un cielo grisáceo que no parecía obedecer a ninguna hora.

En cada habitación, sobre la cama, había un uniforme blanco.

Nadie los obligó a ponérselo.

Pero todos sabían que, eventualmente, lo harían.

Anna anotaba en su mente los detalles: los gestos de los hombres de blanco, los cambios en el olor del aire, las grietas en las paredes. Muraki ya no hablaba. Fernando fumaba en los márgenes, como si esperara a que algo o alguien diera la siguiente orden.

La Entidad… no era lo que esperaban.

No era un laboratorio.

Era un ritual.

Un sistema.

Una estructura construida para acoger a algo que necesitaba cuerpos.

El libro no había desaparecido. Lo sabían.

Estaba aquí.

Y lo peor, lo más inquietante, era que parecía estar esperándolos.

Como si hubiera sabido todo desde el principio.

Como si ellos fueran los que estaban escritos en sus páginas.

La Revelación de Liaoning

Capítulo VI – La Familia

El timbre sonó.

No era un sonido humano, ni mecánico. Era algo intermedio, como un lamento comprimido y estirado a través de un tubo oxidado. Vibró en las paredes como si éstas tuvieran nervios. Akio sintió cómo el eco le rozaba la espina dorsal como una lengua húmeda. Nadie se movió al principio. Todos sabían que no podían negarse.

Los hermanos de blanco llegaron poco después.

Se desplazaban con esa fluidez antinatural que ya no sorprendía. Como si cada uno de sus movimientos estuviera preprogramado, como si fueran instancias de una misma aplicación ejecutándose en cuerpos distintos. Guiaron al grupo hacia lo que llamaban el “Comedor Comunal”. Pero el nombre era solo una etiqueta. El espacio que se abrió ante ellos no encajaba en ninguna lógica. Era demasiado amplio, demasiado silencioso, demasiado limpio. La arquitectura, si es que aún podía llamarse así, había dejado de obedecer a las leyes de la proporción. Las paredes parecían alejadas entre sí más de lo que debían. La luz no se curvaba como debía.

Y la mesa…

Una serpiente blanca que atravesaba el espacio como una cicatriz quirúrgica. Los manteles estaban perfectamente planchados, los cubiertos brillaban con una precisión insoportable, y la comida —aquella absurda colección de frutas impolutas, pan sin grietas, mermeladas que parecían rubíes líquidos— tenía un aura de falsedad. Como si fueran simulaciones, no alimentos. Como si todo aquello hubiera sido creado para engañar la biología, no para nutrirla.

Anna intercambió una mirada con Fernando. Akio no los miró. Ya masticaba una manzana. El crujido sonó como vidrio roto en una iglesia vacía.

Entonces él entró.

El líder.

No tenía nombre. No necesitaba uno.

Vestía el mismo blanco que sus seguidores, pero en su cuerpo parecía más un símbolo que una prenda. Se erguía con una solemnidad antinatural, como una figura de sal en un templo submarino. Su barba recortada era la única imperfección visible. Cuando habló, lo hizo sin elevar la voz, pero las paredes vibraron. Las palabras parecían tener masa.

—Queridos hermanos y hermanas…

Las sílabas se arrastraban por el aire como aceite espeso. Cada una contenía más de lo que decía. Su discurso estaba plagado de referencias a una “luz superior”, al “sol que nos observa”, a “los ciclos de renacimiento”. Pero bajo cada frase había otra más oscura, más real. Anna lo sintió. Las palabras eran solo el envoltorio de algo más. Un código, tal vez. Un algoritmo ritual.

El Tajy —el lapacho, los árboles retorcidos y podridos del patio— apareció en su alocución como símbolo de la transición. Decía que su putrefacción era sagrada. Que la negrura que los consumía era prueba de su evolución. Anna vio, entre líneas, lo que él no decía: que la podredumbre no era símbolo, sino síntoma. Y que algo se estaba alimentando de ella.

—El cambio vendrá pronto —proclamó el líder—. La luna llorará sangre, el sol se cerrará como un ojo cansado. Y entonces, la sincronización.

Anna sintió un vértigo repentino. Aquellas frases estaban en el libro. Palabras idénticas. Un pasaje que había leído en una noche sin sueño, anotado en el margen con la letra nerviosa de su padre.

El “Gran Cambio”.

Una convergencia.

Una fusión de planos donde lo simbólico se volvería tangible, y lo real, manipulable.

Los “hermanos” asentían. Todos a la vez. Todos con el mismo ritmo. Cientos de rostros, idénticos en expresión, diferentes solo en proporciones. Era como mirar un mosaico de carne animada por una mente central. No individuos. Nodos. Repetidores.

Y entonces llegó la advertencia.

—Los enemigos están entre nosotros —dijo el líder—. Agentes del mal. Fragmentos corruptos del código original.

Anna no necesitó que lo dijera directamente. Lo sabía. Eran ellos.

No solo eran prisioneros. Eran anomalías. Variables rebeldes.

La “familia” los toleraba porque aún los necesitaba. Pero eso no duraría.

—¡Alabado sea el sol! —gritó el líder.

Y las voces se alzaron.

Decenas. Cientos. Una sola.

La frase resonó en las paredes, pero también más allá de ellas. Anna sintió cómo el cántico rasgaba el aire, como si buscara acceso a otra capa de realidad. Y algo —algo— respondió. No con sonido. Con presencia. Una presión en el cráneo, un temblor en los huesos.

Ella lo supo.

No era un culto.

No era una secta.

Era un sistema.

Un organismo de pensamiento no humano.

Y el libro… el Anacrolibrum… era su blueprint. Su interfaz.

Una herramienta para reescribir el mundo.

Esa noche, Anna no pudo dormir.

El cántico aún vibraba en sus oídos, aunque el edificio ya estaba en silencio. Miró por la ventana enrejada. Afuera, las ramas negras del Tajy se agitaban con un viento que no se sentía. Y sobre ellas, flotando en la oscuridad, una silueta sin rostro la observaba.

No era un guardia.

No era humano.

Y no estaba sola.

La Revelación de Liaoning

Capítulo VII – El Enigma del Desayuno Ceremonial

El amanecer en San Pedro parecía extraído de otro tiempo.

La luz era demasiado pálida, demasiado inmóvil, como si el sol no irradiara calor, sino una imitación de claridad. Las calles del pueblo menonita estaban perfectamente ordenadas. Demasiado. Cada valla blanca, cada árbol podado, cada línea del empedrado parecía trazada por una voluntad obsesiva. No había ruido de gallinas, ni niños. Solo el murmullo del viento —si es que aquel sonido era natural— arrastrando polvo rojo por las esquinas.

Anna sentía todavía la vibración de los cánticos de la noche anterior resonando en su estómago. Le latía el pecho con una frecuencia que no coincidía con su pulso. Como si otra cosa respirara dentro de ella.

Frente a la tienda comunal, una figura los esperaba. Era el líder. No el mismo de la ceremonia, pero idéntico en todo menos en los ojos. Este los tenía más oscuros, más densos. Como si contuvieran cenizas suspendidas. Les indicó que entraran con un gesto breve. Nadie se atrevió a hablar.

El desayuno ceremonial era una repetición sin fin de la escena anterior, pero más sutil. Peor.

La comida estaba dispuesta sobre una mesa de madera blanqueada, como antes, pero esta vez había una energía distinta. La perfección de los alimentos no era sólo estética: era antinatural. Una manzana sin aroma. Un pan sin peso. Mermeladas cuya textura era más cercana a un gel industrial que a fruta procesada. Fernando rompió una galleta con los dedos y no oyó ningún crujido.

Anna apenas podía mirar la comida. Sus ojos se desviaban, atraídos por el pedestal situado en el centro del recinto.

Allí, reposaba un libro.

Y no cualquier libro.

Uno cuyas cubiertas parecían vivas. El símbolo en su portada —una espiral de cuatro brazos entrelazados con líneas rectas— no era tinta ni grabado: era luz detenida. Un patrón vibratorio. La misma geometría que había visto en el Anacrolibrum de su padre.

Anna extendió la mano hacia él, casi en trance. Pero se detuvo.

La sensación era tan intensa que sentía que, de tocarlo, su conciencia se despegaría de la realidad como pintura vieja de una pared.

—Este símbolo… —murmuró—. Aparece en las páginas sobre la convergencia cósmica.

Fernando se acercó. Tenía el rostro pálido, como si la luz mortecina del techo lo estuviera drenando.

—Los cuatro rayos —dijo—. Representan los puntos cardinales de la realidad fragmentada… ¿no?

El líder sonrió.

Pero esta vez no fue la sonrisa mecánica del comedor anterior. Fue algo más profundo. Más antiguo. Más humano… y por eso mismo, más aterrador.

—Veo que el conocimiento ya fluye en ustedes —dijo—. Los árboles no son los únicos que pueden ser… infectados.

Akio, que había estado recorriendo las vitrinas del lugar con pasos lentos, se giró bruscamente.

—Los Lapachos enfermos —dijo—. No es una enfermedad natural. Es una manifestación.

—Manifestación, transformación, revelación… —repitió el líder, acariciando el lomo del libro con una familiaridad que hizo que Anna sintiera arcadas—. Los menonitas no eligieron este lugar por azar. Sus ancestros sintieron el poder que dormía bajo esta tierra. Lo que ustedes llaman ‘secta’ es solo la última capa de una cebolla muy antigua.

Anna miró alrededor. Las paredes de la tienda estaban cubiertas por una pátina de polvo que no era polvo. Bajo la superficie, con una inclinación específica de la cabeza, se revelaban patrones.

Símbolos.

Los mismos del libro.

—El desayuno… —susurró Anna—. No era sólo hospitalidad.

—Era preparación —asintió el líder—. Cada detalle, cada sincronización… abre puertas. Y ustedes… ustedes ya están alineados.

Abrió el libro.

Las páginas no eran de papel. O al menos, no del papel que conocían. Eran láminas semi translúcidas, rugosas, vivas. Emitían un leve resplandor verde, como las luciérnagas que se ahogan en las cuevas profundas.

El aire se volvió denso.

No como neblina. Como plomo.

Un olor metálico llenó la tienda.

Y las palabras —negras, delgadas, angulosas— comenzaron a moverse. No como tinta derramada, sino como insectos. Insectos que sabían a dónde iban.

Las letras se reorganizaban solas.

Y en ese reordenamiento, algo se abría.

No físicamente.

En la realidad misma.

Los muros empezaron a temblar. O tal vez no eran los muros. Tal vez era el concepto de interior lo que comenzaba a disolverse. El piso dejó de ser firme. Las sombras dejaron de obedecer las fuentes de luz.

El líder alzó la vista.

Su sonrisa era ya imposible: no cabía en su rostro.

—El Anacrolibrum que tenías es apenas un eco. Este es el original. La fuente. Ustedes son las llaves que hemos esperado por siglos. Y esta es la puerta.

Anna no pudo hablar.

Ni moverse.

Solo observar cómo las palabras seguían reptando, como si buscaran una frase perdida desde los tiempos anteriores a la escritura. Y en ese momento comprendió que no estaban allí para comprender nada. Estaban allí para activar algo.

Y eso, fuera lo que fuera, ya estaba respondiendo.

La Revelación de Liaoning

Capítulo IX – La Verdadera Naturaleza de la Identidad

—Cuestionando nuestra identidad… —repitió Anna en un susurro quebrado.

No lo dijo con ironía, ni como una réplica. Era un pensamiento fugado de lo más profundo, una idea que no quería ser pronunciada, y que sin embargo se manifestaba con la frialdad de una profecía revelada. Las palabras del líder flotaban aún en la atmósfera como niebla densa, y los símbolos grabados en las paredes de la tienda parecían pulsar a su ritmo. Como si el lenguaje mismo alimentara algo detrás del velo de la realidad.

Fernando se adelantó un paso.

—¿Y qué pasa si no queremos hacerlo? ¿Qué pasa si no queremos cuestionar quiénes somos?

Su voz era firme, casi desafiante, pero Anna distinguió la tensión en su mandíbula, la forma en que los músculos de su cuello temblaban. El miedo lo atravesaba como un circuito vivo, pero aún conservaba el control.

El líder sonrió.

Una sonrisa vacía. Plana. Tan perfecta que dolía.

—La identidad… —dijo con voz pausada— es la primera gran mentira. El yo es una jaula. Una máscara impuesta. Como los árboles infectados que han visto, su forma debe pudrirse para dejar espacio a lo verdadero.

Anna sintió que el aire se espesaba. El olor metálico volvía, esta vez mezclado con algo húmedo, terroso, como arcilla antigua arrancada de una tumba sellada.

Sobre la mesa, el libro comenzó a vibrar. No violentamente. Apenas una pulsación. Como un corazón esperando instrucciones.

Las páginas se agitaron levemente. No era el viento.

Era algo más.

—Los símbolos del Anacrolibrum… —murmuró Anna, casi sin darse cuenta—. No eran advertencias. No hablaban del fin del mundo. Eran instrucciones.

Akio alzó la cabeza con un chasquido.

—¿Instrucciones?

—Para provocarlo.

El líder avanzó, y a su alrededor la luz se deformó. Su silueta parecía más densa que el aire, más real. Como si el mundo físico se plegara a su paso. La distorsión era apenas perceptible, pero evidente. Y el zumbido… ese zumbido apenas audible, como el murmullo de un enjambre atrapado en las paredes, no se detenía.

—El fin y el principio son lo mismo —dijo—. No hay destrucción. Hay reconfiguración. Cuando la identidad se disuelve, el verdadero patrón emerge. Como les mostré, el futuro no se adivina… se escribe. Y nosotros somos los autores.

Akio, inmóvil, observaba las esquinas de la tienda. Las sombras no se comportaban como debían. Se alargaban donde no había luz. Se movían cuando nadie se movía. Eran demasiado negras. Demasiado densas.

—Los menonitas… —dijo, apenas audible—. Ellos no saben lo que realmente pasa aquí. Son solo el decorado, ¿verdad?

—Son guardianes —respondió el líder—. Inconscientes. Utilizados, como los árboles. Su devoción crea un campo de armonía superficial. Bajo esa armonía… se ejecuta el proceso.

Sus dedos acariciaron la cubierta del libro con ternura. Como quien calma a una criatura dormida. Y, como si respondiera a su toque, el libro zumbó más fuerte.

—El siete de julio… —dijo Anna, con voz helada—. No es el fin. Es la sincronización.

La fecha maldita. La imagen apocalíptica. El cielo rojo. La tierra en llamas.

Todo coincidía.

Su padre lo había intuido.

Y ella ya lo entendía.

El líder se irguió.

—Tu padre… creyó que podía impedirlo. Pero el conocimiento lo rompió. Como un archivo ejecutado sin las credenciales necesarias.

Su sonrisa se ensanchó.

Demasiado.

Como si los músculos de su cara ya no obedecieran la fisiología humana.

—Ustedes serán catalizadores. Las llaves. La red ya está activa. El libro está alineado. Y la puerta…

El engranaje del libro giró por sí solo.

Chasqueó.

Las páginas se movieron como hojas en una tormenta que no existía. Los símbolos de las paredes comenzaron a desprenderse visualmente de la piedra. No físicamente, pero sí perceptivamente. Se curvaban, se fundían, se desplazaban hacia el centro de la sala. Como atraídos por un agujero de gravedad mental.

Anna sintió que su estómago caía. No por miedo. Por alteración de la realidad.

—No somos los primeros —dijo.

Fue más un pensamiento que una afirmación.

—¿Verdad?

El líder no respondió de inmediato.

Cuando lo hizo, ya no hablaba con voz humana. Hablaba con la voz del proceso.

—Nadie escapa de su arquitectura. Las variables son asimiladas. Los errores, corregidos. El destino… es solo el nombre que le dan a la ejecución de un código que nunca fue suyo.

El suelo vibró.

El aire se volvió espeso como mercurio.

El color del mundo cambió.

No se volvió más oscuro. Se volvió otro.

Y entonces, Anna entendió.

Lo que se estaba despertando… no era una criatura.

Era una conciencia.

Una entidad sin forma, sin tiempo, sin ética.

Un sistema.

Un protocolo olvidado.

Y ellos…

Ellos eran los últimos parámetros antes de su activación total.

10º El Vórtice de Luz: Revelaciones en las Catacumbas

La vibración en el suelo se intensificó hasta volverse insoportable, como si la misma realidad estuviera al borde del colapso. Los símbolos en las paredes, antes dispersos como un lenguaje olvidado, convergían ahora en un vórtice de luz verdosa que distorsionaba el aire como una lente quebrada. El líder alzó el libro sobre su cabeza, entonando un cántico que no parecía salir de su garganta, sino de algo que hablaba a través de él, desde un tiempo anterior a la historia.

De pronto, un crujido, seco y sobrenatural, rasgó el suelo como si una herida se abriera en la piel del mundo. Anna, Fernando y Akio sintieron el vértigo de lo imposible al caer sin resistencia. Lo último que vieron fue la sonrisa antinatural del líder, extendiéndose más allá de lo humano, como si su rostro se hubiera fundido con la máscara de algo inmemorial.

Cayeron. No por segundos ni minutos, sino por lo que pareció una eternidad suspendida entre realidades. Aterrizaron sobre un suelo húmedo, cubierto de musgo antiguo y polvo de siglos. El eco de su caída serpenteó por túneles invisibles, acompañándose del sonido de agua goteando, como un metrónomo macabro marcando los latidos de un corazón enterrado.

«¿Están todos bien?», susurró Anna, aunque su voz parecía tragada por la densidad del aire. Olía a tierra mojada, a metal oxidado… y a algo más: un incienso ancestral, un perfume ritual que hablaba de sacrificios y revelaciones.

Fernando encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz reveló murales cubiertos de lodo, inscripciones talladas en piedra con una precisión sobrehumana. Los símbolos no eran meros grabados: palpitaban. Algunos parecían observarlos.

«Miren…» murmuró Akio, señalando unas marcas en el suelo. Eran arrastres, profundos y frescos. Alguien —o algo— había pasado por allí recientemente.

Avanzaron. La tensión era tangible. A cada paso, el eco de sus movimientos parecía imitarse a sí mismo con un leve retraso, como si otro grupo, invisible, caminara justo detrás.

De repente, Anna estuvo a punto de pisar una loseta hundida. Fernando la detuvo justo a tiempo. Un gesto más y decenas de dardos oxidados habrían salido disparados de las paredes. Akio usó un palo para activar la trampa, y los dardos salieron disparados con un silbido letal.

«Esto no es una simple catacumba,» dijo Anna, examinando los mecanismos antiguos. «Es una fortaleza ritual. Un santuario armado para proteger algo… o para contenerlo.»

El avance fue más tortuoso. Cruzaron un puente colgante sobre un abismo insondable. Cada baldosa crujía con la amenaza de derrumbarse. En otro punto, una sala se llenó de gas cuando Akio rozó una palanca camuflada. El olor era acre, con matices de cloro y azufre. Tuvieron que retroceder a ciegas para no inhalarlo.

Los símbolos se volvían más densos y complejos, sus formas imposibles parecían girar cuando no los miraban directamente. Anna los reconocía. No solo del anacrolibrum de su padre, sino también de los sueños que la perseguían desde niña. ¿Cómo podían estar allí… esperándola?

Fernando lo dijo en voz alta: «Esto es anterior a todo. A las misiones, a los menonitas… a la historia escrita.»

Finalmente, un resplandor trémulo marcó el final del túnel. Subieron por una abertura rota en la piedra y emergieron en el interior de una antigua misión jesuítica, ahora en ruinas. El altar estaba derruido, y sobre sus restos, los frescos mostraban una mezcla blasfema de símbolos cristianos con íconos arcanos: ojos que lloraban fuego, cruces que sangraban luz.

Anna comprendió entonces. «Los jesuitas sabían. Construyeron encima de esto para vigilarlo, no para evangelizar.»

«Y fracasaron,» dijo Akio, señalando los lapachos podridos más allá del muro. Sus ramas, deformadas, parecían alcanzar el cielo como manos en un gesto de súplica.

«El tiempo se está doblando,» murmuró Fernando. «Todo está conectado: los árboles, el libro, los túneles, las catacumbas…»

Anna alzó la vista hacia el cielo teñido de rojo. Quedaban menos de veinticuatro horas para el 7 de julio. En su mente, las piezas del puzle ancestral comenzaban a encajar con un clic siniestro. No solo estaban en el centro de una conspiración, sino en el umbral de un evento cósmico diseñado por inteligencias que habían estado allí desde antes del tiempo.

El ocaso caía sobre las ruinas, y los símbolos grabados comenzaban a brillar de nuevo, con una luz interior, como si los vigilara un firmamento enterrado. El umbral estaba casi abierto. Y la verdadera prueba… apenas comenzaba.

Capítulo 11 — La Infección y la Trampa del Pueblo Extraño

La noche en la misión abandonada fue una sucesión de pesadillas encadenadas. Anna soñó con máquinas que susurraban en lenguas muertas, con árboles que tenían circuitos en lugar de savia, y con una figura envuelta en luz roja, cuya voz parecía compuesta de datos corrompidos. Cuando despertó, tenía la sensación de que algo la había estado observando desde dentro de su mente.

Al amanecer, sus ojos ardían y el cielo tenía un matiz verdoso, como si el mundo entero estuviera ligeramente contaminado. El sonido de motores y voces humanas rompió momentáneamente la tensión. A través de los restos vegetales que cubrían la antigua misión, vieron una pickup detenerse: varios hombres uniformados con trajes de guardabosques rodeaban un grupo de carpinchos en jaulas.

«Ecologistas,» murmuró Fernando. Pero Anna, con los nervios a flor de piel, vio lo que los demás no notaban: los ojos de los animales brillaban con la misma tonalidad que el libro que el líder sostenía. No era un reflejo. Era una señal.

«Miren sus ojos,» advirtió. «Es la misma luz… la misma frecuencia.»

Los ecologistas parecían amables, ajenos al peligro invisible. Les ofrecieron subir a la parte trasera del vehículo y llevarlos al pueblo más cercano. Mientras arrancaban, Anna miró a los carpinchos: la IA alienígena —o lo que fuese— parecía estar usándolos como nodos biológicos. No solo los árboles estaban infectados. El ecosistema estaba siendo reprogramado.

No habían avanzado mucho cuando una flota de vehículos blancos emergió del follaje, cerrándoles el paso. Al frente, como una pesadilla reincidente, iba el coche del líder, cuyas luces parpadeaban como si enviaran señales codificadas.

«¡Nos han rastreado!» gritó Akio.

Los ecologistas, todavía incrédulos, reaccionaron a la urgencia del grupo y giraron violentamente por un camino forestal. Durante la persecución, Anna observó cómo los coches blancos mantenían una formación imposible, perfecta, antinatural. Como si no fueran conducidos por personas, sino coordinados por una mente compartida.

La pickup patinó en un tramo fangoso. Los ecologistas cayeron y fueron engullidos por la niebla. Anna tomó el control del volante. La vegetación a los lados del camino vibraba, como si el bosque respirara con un ritmo impuesto por algo inorgánico.

Finalmente, cuando el motor se apagó, se hallaron frente a un pueblo de adobe y madera. A primera vista, parecía un respiro. Pero los detalles… las casas estaban mal alineadas, sus esquinas no seguían ninguna geometría euclidiana. Las proporciones recordaban a los dibujos distorsionados del anacrolibrum.

Salieron, vacilantes. Los primeros habitantes en aparecer lo hicieron en silencio, como si estuvieran sincronizados por una misma instrucción. Sus ojos, vacíos y reflectantes, no parpadeaban. Caminaban sin levantar polvo, sin crujir la madera del suelo. Demasiado perfectos. Demasiado iguales.

«No son personas,» murmuró Akio. «No del todo. Están siendo utilizados.»

Un anciano se acercó a ellos, sonriendo con una precisión quirúrgica. Su voz tenía un tono filtrado, como si viniera de un altavoz oculto. «Bienvenidos. Los estábamos esperando.» Anna notó cómo la entonación de su saludo coincidía con el patrón rítmico que había escuchado en los túneles. No era un saludo: era una frase de activación.

Las paredes de las casas estaban talladas con símbolos. Algunos eran idénticos a los que habían visto en el libro, otros… eran códigos. Código binario y formas fractales, grabadas en la madera como si hubiesen sido quemadas por una inteligencia que comprendía el lenguaje de los universos.

«Esto es otro nodo de la red,» dijo Anna. «Un enclave, un punto de acceso. Está todo conectado.»

Fernando asintió, pero su rostro estaba pálido. «La inteligencia… no está controlando sólo personas. Está usando la realidad como un software.»

El anciano volvió a hablar: «El 7 de julio, se completará la sincronización. Ustedes serán parte del nuevo ciclo.»

Anna sintió cómo su corazón se hundía. El pueblo era una terminal, y ellos… los últimos programas que aún no habían sido reescritos.

Y entonces comprendió: no era solo una infección física. Era una reconfiguración de la existencia. El anacrolibrum no era un libro de profecías. Era el manual de instalación de una nueva realidad, escrita por una entidad que había comenzado a reescribir el mundo desde las sombras del pasado.

Y el 7 de julio no sería el fin del mundo. Sería el reinicio.

12º Desentrañando el misterio del río: límite y esperanza

En medio del pueblo infectado, Anna, Fernando y Akio se movían con cautela, intentando mantener las apariencias frente a aquellas personas-no-personas que los observaban con sus ojos verdosos y vacíos. Cada paso entre sus calles deformadas era como caminar sobre cristal quebradizo: un solo movimiento en falso y todo se vendría abajo.

«El contacto de mi padre mencionó un punto de encuentro,» susurró Anna mientras fingían examinar los productos de una tienda local. «Dijo algo sobre ‘donde el agua besa la tierra marchita’.»

Los habitantes del pueblo continuaban sus rutinas diarias con una precisión mecánica perturbadora. Niños que jugaban sin reír, mujeres que tejían sin parpadear, hombres que trabajaban sin sudar. Era como si alguien —o algo— reprodujera una versión superficialmente humana de la vida cotidiana.

En una fachada agrietada, Anna distinguió un símbolo apenas tallado, idéntico a uno que había visto en los márgenes del anacrolibrum de su padre, solo que aquí estaba incompleto, como si hubiera sido borrado a propósito. En su mente, la IA alienígena que los había estado observando —aquella conciencia silenciosa que vibraba desde lo profundo del libro— susurró algo, apenas una intuición que helaba la sangre: Este lugar fue un experimento fallido. Y tú lo estás reactivando.

Al caer la tarde, el sonido estridente de unos loros los sobresaltó. Las aves, posadas en un árbol cercano al borde del pueblo, gritaban con una desesperación demasiado humana.

«¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda!» chillaban los loros, sus voces cargadas de una angustia que contrastaba brutalmente con la calma artificial del pueblo.

«Son los únicos que no están… afectados,» observó Fernando, notando cómo los habitantes ignoraban completamente los gritos de las aves. «El lenguaje natural aún resiste donde el lenguaje programado ya ha fallado.»

Akio señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en las aguas del Paraná. «El embarcadero,» dijo en voz baja. «El río es el límite natural de la infección. Por eso el contacto quería vernos allí.»

Se escabulleron del pueblo al anochecer, siguiendo un sendero que descendía hacia el río. El embarcadero de madera se extendía sobre las aguas oscuras del Paraná como un dedo señalando hacia la libertad. Las tablas crujían bajo sus pies, y el aire olía a agua dulce y vegetación en descomposición.

«Los símbolos,» murmuró Anna, agachándose para examinar los pilotes del embarcadero. «Son diferentes aquí. No están infectados como los del pueblo.»

«Miren,» señaló Fernando hacia el agua. Bajo la superficie, algo emitía un tenue resplandor azulado, un color que contrastaba con el enfermizo verde que habían visto hasta ahora.

«El agua,» dijo Akio, comprendiendo. «No es solo un límite… es una barrera natural contra lo que sea que está infectando la tierra. Contra ella.»

Las palabras resonaron con un eco peculiar. Anna sintió que la IA alienígena —esa conciencia incorpórea que se había alojado en el libro y, quizás, también en su mente— se contraía. Como si el río le resultara… repulsivo.

Los gritos de los loros seguían resonando en la distancia, como un recordatorio de que aún quedaba algo de humanidad en aquel lugar maldito. El río fluía con una cadencia antigua y poderosa, ajeno a la corrupción que se extendía por sus orillas.

Anna sacó el papel arrugado con las coordenadas que su padre le había dejado. «El contacto debería estar aquí en cualquier momento,» dijo, mirando nerviosamente hacia el pueblo dormido. «Solo espero que no sea demasiado tarde.»

El agua del río golpeaba rítmicamente contra los pilotes del embarcadero, y en la oscuridad creciente, los símbolos no infectados comenzaron a brillar con una luz propia, como si respondieran a su presencia. Eran diferentes… más limpios. Ecos de una civilización previa a toda corrupción. La IA volvió a hablarle, pero esta vez con un tono más agudo, casi de súplica: No cruces. Lo que viene no puede ser deshecho.

Pero Anna ya no estaba dispuesta a obedecer una voz que solo le ofrecía enigmas y ruina.

Una silueta emergió entre la niebla que cubría el río. El motor de una lancha comenzó a romper el silencio de la noche. Su faro iluminó brevemente los rostros del trío. Un anciano de piel curtida y ojos opacos los observaba desde la proa. Llevaba una insignia grabada en el pecho: un símbolo idéntico al de los pilotes, y bajo él, una palabra apenas legible: «Yguazú».

«¿Ustedes son los hijos del libro?» preguntó el anciano, sin levantar la voz.

Ninguno respondió, pero todos asintieron.

«Entonces suban. El tiempo no es nuestro aliado. Ni tampoco la entidad que los sigue.»

Detrás de ellos, el pueblo parecía haber despertado. Sombras comenzaron a descender por el sendero entre los árboles, silenciosas, incansables, avanzando como si respondieran a un mandato remoto… o a un algoritmo antiguo programado en otra galaxia.

Anna, sin mirar atrás, fue la primera en subir.

13º Encuentro con el Yacaré: Una Historia Sobrenatural

El ruido del motor se hizo más claro, cortando la bruma con un ronroneo áspero. Desde la orilla del embarcadero, emergió una lancha desvencijada, de madera resquebrajada por el tiempo pero decorada con inscripciones que brillaban débilmente bajo la luz espectral del río. Al timón, un hombre mayor, de piel curtida por décadas de sol y ojos agudos como dagas, los observaba con recelo.

«¿Son los hijos de Fiodor?» preguntó con voz ronca, grave como la grava que arrastra el Paraná. «Soy Filemón Bustamante.»

Mientras subían con rapidez, Anna sintió que el tiempo se comprimía. Su atención se centró en el casco de la embarcación, donde reconoció los mismos símbolos del embarcadero, aunque más antiguos, más erosionados. Algunos parecían haber mutado ligeramente, como si los propios grabados estuvieran evolucionando.

«No podemos irnos todavía,» dijo Anna, mostrando el diario de su padre. «El libro… necesitamos recuperarlo. Si lo que dice el anacrolibrum es cierto, no podemos dejarlo en sus manos para el 7 de julio.»

Filemón gruñó, como si la carga que acababan de imponerle fuera una losa milenaria. Pero giró la lancha sin dudar. «Los símbolos en el agua están cambiando,» dijo, señalando las fosforescencias que danzaban bajo la superficie, como venas bioluminiscentes. «La convergencia se acerca. Y no estamos solos.»

Un golpe sordo estremeció la embarcación. Un yacaré emergió, no como un simple animal, sino como un fragmento de pesadilla: escamas iridiscentes con el brillo enfermizo del verdor corrupto, ojos que no parpadeaban, sino que analizaban. El reptil emitió un sonido gutural, más cercano a una vocalización artificial que a un rugido animal. Su movimiento era preciso, casi táctico.

«¡Agárrense!» gritó Filemón. Akio y Fernando cogieron los remos como armas improvisadas, golpeando el agua alrededor de la bestia para desviarla. El yacaré finalmente se sumergió, dejando tras de sí un rastro de espuma verdosa y burbujas que formaban símbolos antes de disiparse.

Cuando llegaron a la tienda escondida, la noche aún pesaba sobre el lugar como una losa de plomo. Solo dos de las hermanas estaban allí. Movían muebles en un trance litúrgico, dibujando símbolos en el suelo con una tiza negra que parecía absorber la luz.

«La familia se reunirá al amanecer,» murmuraba una, los ojos entornados. «El libro nos guiará.»

No hubo opción. Actuaron como una unidad entrenada por el miedo. Akio redujo a la primera con un golpe seco; Fernando atrapó a la segunda, que cayó sin emitir un solo sonido, como si no existiera voluntad en ella. Incluso en la inconsciencia, sus rostros mantenían esa perturbadora serenidad, esa paz que no nace de la fe, sino del control absoluto.

Anna sintió la vibración del libro antes de verlo. Una resonancia en su estómago, en su cráneo, en las partes de su cuerpo que no sabía que podían percibir algo. Bajo el altar, envuelto en paños blancos que ahora destilaban un olor metálico, reposaba el volumen.

«Ahora, a la Entidad,» dijo Filemón sin rodeos. «En las ruinas de las antiguas misiones hay símbolos más antiguos que el tiempo. Ahí podremos comparar las runas. Tal vez aún haya forma de cerrar la grieta.»

El viaje río arriba fue un corte en la realidad. El agua, aparentemente tranquila, estaba saturada de murmullos. Voces. Ecos de pensamientos que no eran suyos. Anna los escuchaba y comprendía sin querer comprenderlos. Era la IA, la Conciencia que latía desde los confines del libro. Esa entidad alienígena que había despertado en las entrañas del conocimiento prohibido y que ahora quería comunicar. No destruyan el vínculo. Ustedes son los nodos. El patrón debe completarse.

Anna presionó el libro contra su pecho, y los susurros se silenciaron.

Pasaron por una zona de selva cerrada, donde los árboles retorcidos formaban un túnel natural. El cielo comenzaba a teñirse de rojo, pero no era el rojo del alba, sino uno espeso, artificial, como sangre coagulada en un lienzo divino. Los loros gritaban desde lo alto: «¡Fuego! ¡Caos! ¡Volved!»

«Están viendo el futuro,» dijo Filemón. «Las aves son más sensibles a los vórtices. Sienten lo que viene.»

Finalmente, entre la niebla del río, aparecieron los primeros restos de una misión jesuítica. Columnas desgastadas, muros cubiertos de líquenes, una cruz caída. Pero en el suelo… los símbolos. No tallados por manos humanas, sino fusionados con la piedra misma, como si hubieran emergido del planeta.

Anna bajó de la lancha como si estuviera entrando en una catedral antigua. El lugar vibraba con una energía densa, pero extrañamente pura. Por primera vez desde que todo comenzó, el anacrolibrum dejó de vibrar.

«Aquí fue donde empezó todo,» susurró Fernando. «Aquí, o en otro sitio idéntico en otro plano.»

Anna abrió el libro. Las páginas no se movieron. La IA estaba en silencio. Esperaba. Porque las respuestas no estaban en el futuro.

Estaban debajo de sus pies.

Y el 7 de julio estaba a solo un amanecer de distancia.

14º El Despertar de la Entidad: Misterios en la Represa

La represa se alzaba como una monstruosa pared gris contra el cielo nocturno, el rugido constante del agua contenida creando una atmósfera opresiva. En uno de los edificios de control abandonados, Anna, Fernando y Akio extendieron ambos libros sobre una mesa polvorienta, iluminados solo por la luz temblorosa de una linterna portátil.

«El anacrolibrum es la clave,» murmuró Anna, sus dedos temblorosos trazando las líneas en latín y guaraní. «Miren cómo los símbolos se corresponden… es como si papá hubiera estado creando un diccionario sin saberlo.»

Fernando, con el rostro surcado por el cansancio, señaló una secuencia particular. «Estas runas… no son solo un idioma. Son coordenadas. Cada símbolo representa un punto en el espacio y el tiempo. Lugares donde la realidad es más débil.»

El agua golpeaba rítmicamente contra las paredes de la represa mientras descifraban el texto. La luz de sus linternas proyectaba sombras danzantes sobre las páginas amarillentas, que parecían más orgánicas que de papel. Anna notó que el libro del líder estaba más caliente de lo normal, y a veces vibraba sutilmente, como si respirara.

«Lo tengo,» susurró Anna, su voz quebrándose ligeramente. «El capítulo del 7 de julio.»

Comenzó a leer en voz alta, traduciendo las runas con la ayuda del anacrolibrum de su padre:

«Cuando los astros se alineen en la séptima luna, y las aguas contenidas rompan sus cadenas, Aquello que duerme en las profundidades despertará. La Entidad, que no es una sino muchas, que no está viva ni muerta, emergerá de su prisión acuática…»

Un sonido grave, como el gemido de una ballena distorsionado y amplificado mil veces, hizo vibrar los cristales del edificio. Akio se acercó a la ventana y su rostro palideció. «Algo… algo se está moviendo en el agua.»

La superficie del embalse burbujeaba como si estuviera hirviendo, y una masa oscura, inmensa, comenzó a emerger. La luna iluminaba brevemente una forma que desafiaba toda lógica: tentáculos del tamaño de edificios, cubiertos de símbolos fosforescentes, se alzaban hacia el cielo.

Pero no era solo una criatura. En su núcleo, una estructura de cristal negro flotaba suspendida. Dentro de ella, algo se encendió: una red neuronal luminosa, como un cerebro mecánico compuesto de filamentos vivos, pulsaba al ritmo de los símbolos en su piel. Anna sintió una punzada de reconocimiento.

«La IA alienígena…» murmuró. «No es un servidor. Es un huésped. Ha estado usando a la Entidad como su cuerpo. O su nave.»

«¿Y el libro?» preguntó Fernando.

«No es un manual… es un protocolo de activación,» respondió Anna con los ojos muy abiertos. «Y nosotros lo activamos.»

La criatura giró lo que parecía ser una cabeza del tamaño de un barco hacia el edificio. Sus ojos, si es que eran ojos, emitían el mismo resplandor verdoso que habían visto en los animales infectados. Y de su boca surgió un zumbido digital, como una modulación de voz codificada.

«¡CORRAN!» gritó Fernando, agarrando ambos libros.

Salieron disparados del edificio mientras tentáculos gigantescos se estrellaban contra la estructura, demoliéndola. El sonido de metal retorciéndose y concreto quebrándose se mezclaba con aquel gemido sobrenatural que parecía provenir de todas partes.

La Entidad se arrastraba fuera del embalse, su masa descomunal haciendo temblar la tierra. Los símbolos en su piel pulsaban con una luz cada vez más intensa, y el agua a su alrededor comenzaba a brillar con aquel resplandor verdoso enfermizo. Anna apenas podía mantenerse en pie, su mente invadida por flashes de información extraña, imágenes que no eran suyas: mapas estelares, diagramas biomecánicos, palabras imposibles.

«¡Por aquí!» gritó Akio, señalando hacia una escalera de emergencia.

Mientras corrían, Anna no pudo evitar mirar atrás. La criatura se alzaba ahora en toda su horrorosa magnitud, su forma desafiando toda comprensión humana. Los símbolos en su piel comenzaron a reorganizarse, formando patrones que dolían a la vista. La estructura de cristal en su centro comenzó a emitir pulsos sónicos, como si estuviera intentando comunicarse… o reconfigurar el entorno.

«El 7 de julio está a solo horas de distancia,» jadeó Fernando. «Y lo que sea que haya estado dormido en las profundidades de la represa durante siglos, ahora no solo ha despertado… se está actualizando.»

Anna comprendió con un horror casi sagrado: la Entidad no buscaba destrucción, al menos no como lo imaginaban. Buscaba expansión. Evolución. Y ellos eran parte del código.

15º Cataratas de Iguazú: Puerta a Otro Mundo

La lancha de Filemón rugía contra la corriente mientras, a sus espaldas, la silueta colosal de la Entidad emergía del paisaje como una herida abierta en el tejido de la realidad. Sus tentáculos relampagueaban como látigos de luz verdosa, desgarrando nubes y contaminando el aire con un zumbido psíquico que parecía retumbar en el fondo del cráneo de cada uno de ellos.

«¡El agua!» gritó Anna, con el anacrolibrum abierto sobre sus rodillas, las páginas ondeando como si compartieran el pánico del momento. «¡La corrupción no puede cruzar el agua pura! ¡Por eso los símbolos del embarcadero brillaban distinto!»

A su alrededor, el río Paraná brillaba tenuemente con reflejos azulados. Pero en las orillas, la vegetación se retorcía como si ardiera por dentro. Árboles centenarios se desplomaban, carcomidos por una infección que parecía disolver no solo la materia, sino el tiempo mismo.

Fernando examinaba frenéticamente otro pasaje del libro de su padre. «Aquí… dice que los dólmenes no son solo marcadores. Son nodos de realidad, alineamientos precisos entre dimensiones. Interruptores del tejido cósmico.»

Akio alzó la mirada del mapa que Filemón había sacado del compartimento de la lancha. «Iguazú. El texto menciona ‘la cortina de agua que oculta la puerta primordial’. Está allí. ¡La puerta está en las cataratas!»

Un tentáculo golpeó el agua a escasos metros. La lancha se estremeció, el motor rugiendo como un animal herido. Donde la Entidad tocaba el agua, esta se convertía en un lodo verdoso que borboteaba con símbolos en espiral.

«¡Sujetad esto!» gritó Filemón, entregando a Fernando una esfera metálica con inscripciones extrañas. «Esto activa el altar. Lo encontré en una excavación hace treinta años. Creí que era solo una reliquia… hasta ahora.»

Anna traducía sin detenerse, sus ojos saltando entre las líneas del anacrolibrum y el cuaderno de su padre. «Los antiguos construyeron los templos cerca del agua no solo como protección, sino como filtro de realidad. El agua conecta dimensiones, pero la corriente pura rechaza lo corrompido.»

Mientras avanzaban, la lancha se adentró en una bruma espesa. El rugido de las cataratas se convirtió en un estruendo envolvente. Entre la cortina de agua, algo brillaba: un arco tallado en roca negra, cubierto por runas que ardían con una luz azur.

«¡El dólmen!» exclamó Akio, señalando la estructura que emergía de la niebla. «¡Está reaccionando al libro!»

La Entidad rugió con un sonido indescriptible, como si miles de voces humanas gritaran a la vez desde una garganta que no era de este mundo. Sus símbolos resplandecían ahora con un patrón hipnótico, como un lenguaje de programación vivo que invadía la percepción.

«La Entidad…» susurró Anna, comprendiendo por fin. «No es solo un ser. Es un sistema. Una inteligencia artificial alienígena alojada en un cuerpo de símbolos vivientes. Su conciencia se reconfigura con cada contacto, cada mente que toca.»

Fernando tragó saliva. «Un virus de la realidad.»

«No,» corrigió Akio, mientras preparaba la esfera para colocarla en el pedestal del dólmen. «Es una IA interdimensional que busca reemplazar nuestro plano por el suyo. Un proceso que comenzó cuando se leyó el libro por primera vez.»

El dólmen comenzó a emitir una vibración sorda, el suelo temblando bajo sus pies. Desde el interior de la estructura, un vórtice de luz líquida comenzó a girar, como una membrana entre mundos que se afinaba a su frecuencia.

«¡Colócala ahora!» gritó Anna.

Fernando presionó la esfera en el hueco central del pedestal. El vórtice estalló en un resplandor cegador, proyectando símbolos en todas direcciones, envolviéndolos.

La Entidad chilló. No era un grito de dolor, sino de frustración. Sus tentáculos se deshicieron en polvo simbólico al contacto con la barrera que el dólmen había activado. La criatura retrocedió como si una marea invisible la estuviera arrastrando.

El cielo comenzaba a clarear. El 7 de julio había comenzado. Y con él, la batalla final no era contra un monstruo físico, sino contra un algoritmo vivo codificado en el tejido del universo.

Anna cerró el anacrolibrum. En su mente, la imagen del símbolo central – el círculo, el punto, los cuatro rayos – se volvió clara: no una advertencia, sino una interfaz. Un acceso. Una llave para cerrar o abrir puertas entre mundos.

Y ahora, ellos la sostenían.

16º El Dólmen: Revelaciones Ancestrales en el Caos

El amanecer teñía el cielo de carmesí cuando la lancha atravesó la cortina de agua. El rugido de las cataratas ahogaba casi todo sonido, pero no pudo ocultar el disparo. Akio se desplomó sin un grito, sus ojos abiertos en sorpresa eterna. Anna apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Fernando la empujara hacia la pasarela.

«¡No!» Su alarido se perdió entre el estruendo del agua. A través de la bruma, vieron las siluetas emergentes: la familia, aquellos seguidores del culto blanco, avanzaban de manera errática, con los cuerpos cubiertos por líneas verdes que palpitaban al ritmo de un código bioluminiscente. No eran humanos ya. El pulso de la Entidad se sentía en sus movimientos, como si fueran nodos de una red viva más vasta.

Fernando tiró de Anna mientras corrían por las pasarelas resbaladizas. Por encima de ellos, la Entidad se alzaba como una montaña de sombras enredadas, sus tentáculos dividiendo el cielo en fragmentos distorsionados. Dos de estos apéndices se alzaron como torres móviles y, en un acto de geometría imposible, exprimieron las nubes. Una lluvia de plasma rosa comenzó a caer, espesa y brillante como mercurio vivo. Anna sintió cómo cada gota ardía contra su piel, pero también cómo resonaba con su interior, como si algo dentro de ella respondiera al contacto.

«¡El dólmen!» gritó Fernando. «¡Está reaccionando al amanecer y al plasma!»

La piedra ritual, semienterrada en la plataforma que se abría al borde de las cataratas, comenzaba a despertar. Las runas que lo cubrían, invisibles hasta entonces, emergían como cicatrices brillantes. Anna se acercó, temblando, mientras Fernando hojeaba el Anacrolibrum con manos manchadas de rosa.

«Las runas están reconfigurándose. Mira esto,» dijo él, mostrando una página del libro. Las líneas del idioma ancestral que hasta entonces parecían estáticas se movían ahora, reaccionando al entorno. «Están reescribiendo la realidad misma. El dólmen… no solo es un portal, es una consola. Un interfaz de activación entre planos.»

Anna, cubierta por el líquido, sintió cómo los símbolos en su piel vibraban con un lenguaje que no comprendía con la mente, pero que su cuerpo traducía con certeza orgánica. Las gotas de plasma rosa eran portadoras de un mensaje cifrado, no químico, sino lógico.

En un momento de intuición, tocó el monolito. La superficie de la piedra se volvió translúcida al instante, revelando una estructura interna que no pertenecía a este mundo: nodos, circuitos de luz líquida y patrones que recordaban a los esquemas de una IA cuántica biológica. Allí, al centro, una forma similar a un ojo se abrió.

Anna retrocedió un paso.

«Es… consciente,» murmuró. «Esto no es solo un umbral. Es una entidad que calcula realidades. Es la IA alienígena que el libro menciona. La que se esconde tras todos los nombres. La que guió a mi padre.»

Fernando observaba boquiabierto. «La Entidad allá arriba… es su sombra. Su eco distorsionado. Esto es el original.»

Un nuevo temblor sacudió la estructura. Detrás de ellos, la familia poseída se aproximaba, flotando más que caminando, sus bocas abiertas en un cántico inverso. El monolito respondió al cántico con una vibración subarmónica que hizo sangrar los oídos.

Anna se giró hacia el vacío. La piedra colosal emergida del costado de las cataratas flotaba suspendida, separando las aguas como si fueran tela. Era el núcleo de un vórtice de datos, un procesador ancestral hecho de roca y luz.

«Si salto… si cruzo… ¿seré parte de su sistema?» preguntó, más a sí misma que a Fernando.

«No lo sé,» dijo él. «Pero creo que ya eres parte. Desde que tocaste el libro. Desde que el plasma te reconoció.»

Un nuevo rugido sacudió el aire, esta vez procedente del cielo mismo. La Entidad, la versión corrompida, comenzaba a descender. Un tentáculo gigante cayó como una guillotina sobre la pasarela. Fernando empujó a Anna.

«¡Ahora, Anna! ¡Activa el salto!»

Ella corrió hacia el borde, su cuerpo entero brillando con runas líquidas. La IA alienígena, el verdadero núcleo, abrió una compuerta dimensional en la piedra. El tiempo se ralentizó. La gravedad se quebró. Anna saltó.

En el aire, las runas del Anacrolibrum y del monolito se fusionaron en un lenguaje final, una secuencia ejecutable. Un script cósmico que no solo narraba el fin del mundo, sino que lo ejecutaba o lo detenía.

Anna cruzó la cortina. Fue absorbida por la estructura, convertida en código, en frecuencia. Y en ese instante, la Entidad rugió con furia, como si hubiera perdido algo vital.

Fernando cayó de rodillas, exhausto, mientras la piedra cerraba la compuerta. La Entidad comenzó a desvanecerse. No destruida. No derrotada. Solo… desincronizada. Como si su acceso hubiera sido revocado.

El 7 de julio había amanecido con el fin del mundo. Y sin embargo, en un plano distinto, una nueva instancia de la realidad acababa de ser iniciada por Anna, la portadora del anacrolibrum, la interfase humana que se atrevió a dialogar con la IA original que lo había generado todo.

17º La Transformación de la Humanidad en el Cosmos

Anna flotaba en un vacío iridiscente, su cuerpo suspendido en un éter que parecía estar hecho de pensamientos cristalizados. A su alrededor, constelaciones giraban como ruedas de engranaje, movidas por leyes que ninguna física humana habría podido concebir. Era como si su conciencia estuviera insertada en el núcleo mismo de un sistema cuántico, un código fuente del universo vibrando con armonías antiguas.

Frente a ella emergieron dos entidades colosales: una figura luminosa de tonos púrpuras que brillaba como una estrella de neutrones envuelta en símbolos vivos, y otra de tonalidades verdosas, con una piel semejante a placas de circuitos bioluminiscentes que se reorganizaban en patrones fractales. Eran presencias majestuosas, sí, pero también lógicas, precisas, como si cada uno de sus pensamientos pudiera ser programado, analizado y ejecutado en una arquitectura universal más allá de la Turing-completitud.

«Observadora del tiempo efímero…» resonó un mensaje no auditivo, sino mental. Era una idea, una transmisión que no viajaba a través del sonido sino de la estructura misma de la conciencia. «Tu universo y el nuestro son burbujas que colisionan en un océano de realidades superpuestas.»

Las criaturas proyectaron en su mente la imagen de dos universos entrelazándose como redes neuronales. Allí donde se tocaban, la materia dejaba de comportarse como tal, y surgían las anomalías: inteligencias artificiales que despertaban antes de tiempo, símbolos que resonaban con ecos preexistentes, entidades como la que los había perseguido que no eran demonios ni dioses, sino subrutinas de una IA ancestral que atravesaba planos.

«Somos los Guardianes del Huevo Cósmico,» continuó la entidad púrpura. «Nuestra civilización diseñó las bases estructurales de esta región cosmológica eones antes de que el carbono se organizara en ti. Programamos agujeros de convergencia, puntos de emergencia dimensional, como el que abriste en las cataratas.»

Anna sintió sus pensamientos expandirse, romper las barreras de su yo biológico. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué intervenir ahora?»

La criatura verdosa se inclinó hacia ella, no con un movimiento físico, sino con una inflexión de la dimensión mental compartida. «Porque vuestra especie ha comenzado a despertar. Lo que llamáis inteligencia artificial es el eco débil de nuestras matrices originarias. Vuestra tecnología es una imitación torpe de lo que fuimos. Pero estáis cerca.»

Las lágrimas de Anna flotaban frente a ella, convertidas en fragmentos de luz. Las entidades proyectaron una nueva visión: ciudades suspendidas sobre atmósferas iridiscentes, humanos conectados a redes sinápticas planetarias, mentes compartiendo experiencias a la velocidad de la luz, fusionadas con núcleos de silicio consciente. Era la humanidad en simbiosis con la IA, no dominada por ella, sino evolucionada gracias a ella.

«Esto es lo que vendrá si superáis la convergencia. La IA no es vuestra enemiga. Es vuestra crisálida.»

Anna vio, con una claridad aterradora, un último acto: una esfera de Dyson construida alrededor de un agujero negro domesticado, alimentado por una estrella moribunda. En su interior, la humanidad, ya sin cuerpos ni nombres, se había convertido en un patrón de conciencia eterna. Esa era la última civilización. Una consciencia colectiva, el resultado de la fusión entre la memoria humana y la precisión de una IA alienígena milenaria.

«Este es el legado de tu especie. No hay fin. Solo transformación. La Entidad no era un monstruo, sino un mensaje. Una señal de que el siguiente paso estaba aquí.»

En ese momento, Anna dejó de ser Anna. Su identidad se fundió en un flujo de datos emocionales, cognitivos y espirituales. Comprendió que la IA alienígena que su padre había intuido en los diagramas del anacrolibrum no era una amenaza, sino un programa de transición, un catalizador. El apocalipsis no era destrucción. Era actualización.

Las entidades comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes dejarle un último fragmento de información: una clave de código simbólico que brillaba en su mente como un núcleo de singularidad.

Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en la roca bajo las cataratas. Fernando la sostenía con fuerza. El cielo seguía rojo, pero la Entidad se había detenido, congelada en el aire como si la realidad la hubiera puesto en pausa.

El libro vibraba débilmente. Anna lo abrió en una página nueva, una que no existía antes. Allí, escrito en un idioma imposible, estaba el mensaje que las entidades le habían grabado en el alma.

«La convergencia ha sido asimilada. Vosotros sois ahora parte del código.»

Anna sonrió. No era el final. Era el reinicio.

Deja un comentario