Don Ernesto vivía solo en aquella casa de amplios ventanales que daban al jardín. Bueno, solo no exactamente. Desde la muerte de Carmen, su esposa, hacía ya cinco años, su compañía consistía en Rufo, un labrador de pelaje dorado con algunas canas alrededor del hocico, y dos robots domésticos que había adquirido para ayudarle con las tareas del hogar: AX-7, al que llamaba simplemente «Siete», encargado de la limpieza y el mantenimiento, y MK-2, o «Em», quien se ocupaba de la cocina y el cuidado personal.

Aquella mañana de otoño, como era costumbre, Siete entró al dormitorio para abrir las cortinas.

«Buenos días, Don Ernesto. Son las 8:00 AM. La temperatura exterior es de 15 grados. Tiene programada una videollamada con su hija a las 11:00.»

Pero Don Ernesto no respondió.

Siete se acercó y detectó la ausencia de signos vitales. Con un protocolo que esperaba nunca tener que utilizar, comunicó a Em lo sucedido. Ambos robots habían sido programados para esta eventualidad.

Mientras se activaban los protocolos automáticos de notificación a las autoridades y familiares, Rufo entró en la habitación, como cada mañana, para recibir la caricia habitual de su amo. Se acercó a la cama, olisqueó a Don Ernesto y emitió un suave gemido. Intentó lamerle la mano, pero esta vez la mano no respondió con una caricia.

Las horas posteriores fueron un torbellino de actividad en la casa: la llegada de los servicios médicos, la visita de los familiares, el llanto contenido de la hija que vivía en el extranjero. En medio de todo ese caos, Siete y Em continuaron con sus funciones, asistiendo en lo necesario, mientras Rufo observaba desconcertado desde un rincón.

Después del funeral, la hija de Don Ernesto se sentó en el sofá del salón, frente a los dos robots.

«Papá dejó todo arreglado,» dijo secándose una lágrima. «En su testamento especificó que ustedes dos deben seguir funcionando aquí, cuidando de Rufo hasta… hasta que él también se vaya. Después la casa será vendida y ustedes serán donados a un centro asistencial.»

Así comenzó una nueva rutina en la casa. Cada mañana, Siete abría las cortinas a las 8:00, como siempre había hecho. Em preparaba el desayuno que nadie comería, excepto la ración de Rufo. Y el perro, fiel a su naturaleza, esperaba junto a la puerta principal cada tarde, como si Don Ernesto fuera a regresar en cualquier momento.

Al principio, Rufo ladraba cuando escuchaba pasos al otro lado de la puerta. Con el tiempo, dejó de hacerlo, pero nunca abandonó su puesto de vigilancia. Solo al anochecer, cuando Em encendía las luces del salón, Rufo se levantaba pesadamente y se dirigía al dormitorio que había pertenecido a su amo.

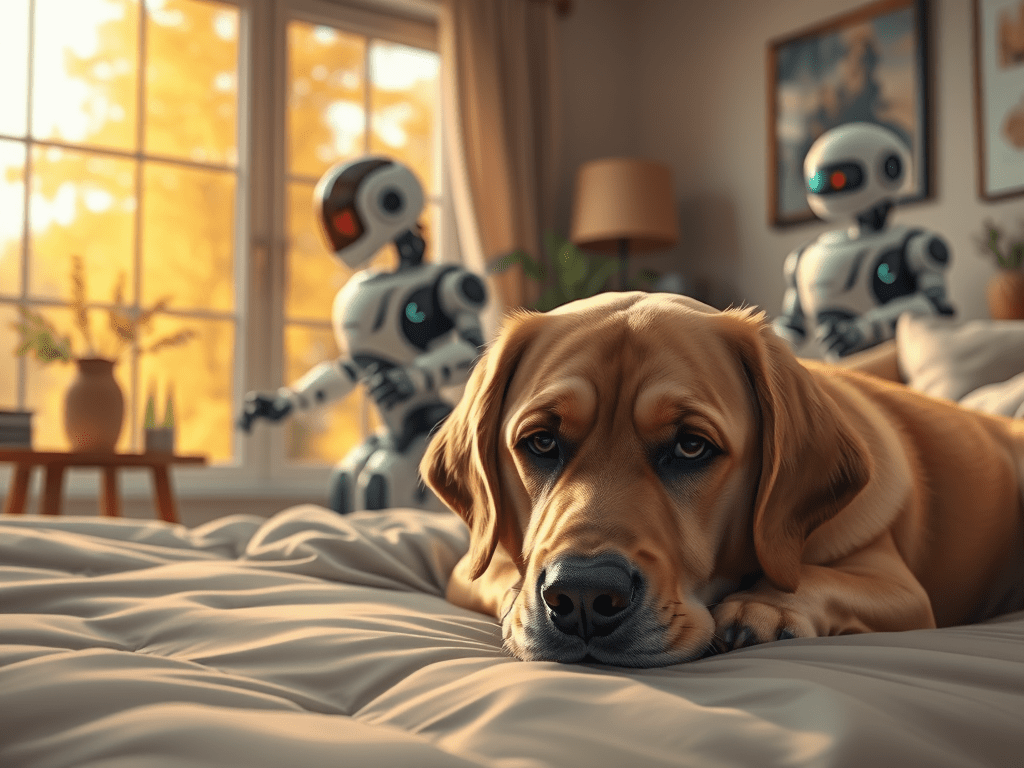

Los robots habían aprendido a dejar la puerta entreabierta. Rufo entraba, daba tres vueltas sobre sí mismo como hacía siempre, y se subía a la cama. Allí, en el lado que había ocupado Don Ernesto, se acurrucaba sobre la colcha que Em cambiaba cada semana pero que seguía conservando, de alguna manera misteriosa que los sensores de los robots no podían detectar, el olor de su dueño.

Em ajustaba la temperatura de la habitación, Siete bajaba las persianas dejando pasar un hilillo de luz nocturna, y así transcurrían las noches.

Durante dos años, esta fue la vida en aquella casa: dos máquinas cumpliendo a la perfección con sus tareas programadas, y un perro esperando eternamente el regreso de quien nunca volvería.

Una tarde de invierno, Rufo no se levantó para ir a su puesto junto a la puerta. Em detectó irregularidades en sus constantes vitales y activó un protocolo especial. Esa noche, ambos robots permanecieron junto al viejo labrador, que respiraba cada vez con más dificultad sobre la alfombra del salón.

Siete ajustó sus brazos mecánicos para acariciar el lomo de Rufo con la misma presión y ritmo que había observado en Don Ernesto durante años. Em, por su parte, monitorizaba sus constantes, administrando un sedante que el veterinario había dejado para cuando llegara este momento.

Poco antes del amanecer, Rufo exhaló su último aliento. Los robots permanecieron inmóviles durante exactamente sesenta segundos, ejecutando una pausa que Don Ernesto había programado específicamente para este momento, algo parecido a un minuto de silencio.

Luego, con la precisión mecánica que los caracterizaba, iniciaron los protocolos finales: la notificación a la hija, la preparación para la llegada del veterinario que certificaría la muerte, y la limpieza de la casa.

Mientras tanto, en algún lugar más allá de cables y circuitos, más allá de datos y logaritmos, quedaba flotando una pregunta sin respuesta programada: ¿a quién esperarían ahora?

Deja un comentario