Este momento suspendido en el tiempo, donde los días se desdibujan y pierden su identidad cronológica, nos sumerge en una peculiar dimensión de la consciencia. El futuro, antes un lienzo de posibilidades definidas, se ha transformado en un horizonte nebuloso que se extiende intimidante hasta donde alcanza nuestra vista. Esta incertidumbre, como un velo que cubre los próximos dos años, paradójicamente ha agudizado nuestra percepción onírica, convirtiendo nuestros sueños en archivos más vívidos y accesibles que nunca.

El insomnio, ese compañero nocturno de muchos, se ha vuelto un visitante frecuente en nuestras noches. Su presencia, aunque perturbadora, solo puede ser mitigada mediante la actividad física y el movimiento constante, como si nuestro cuerpo necesitara agotar toda su energía para permitirse el lujo del descanso. Lo fascinante de los sueños recientes es su naturaleza recursiva: son variaciones sobre temas constantes, como una sinfonía que repite sus motivos principales pero con sutiles variaciones que incorporan elementos de nuestra realidad presente.

Somos, en esencia, un caleidoscopio de identidades coexistentes. Cada uno de nosotros alberga múltiples versiones de sí mismo: el niño curioso, el adolescente rebelde, el adulto responsable. Pero más allá de esta evolución temporal, existimos simultáneamente en diferentes dimensiones del ser. Como en este preciso instante, donde el yo que analiza y escribe coexiste con el yo que desempeña otros roles vitales, cada uno con su propia voz y perspectiva.

La sabiduría de Heráclito resuena con más fuerza que nunca: «Nadie se baña dos veces en el mismo río». Esta verdad fundamental se amplifica cuando comprendemos que nuestro propio ser es un ecosistema en constante transformación, una comunidad microscópica de células y microorganismos que danzan en una sincronía perfecta pero siempre cambiante.

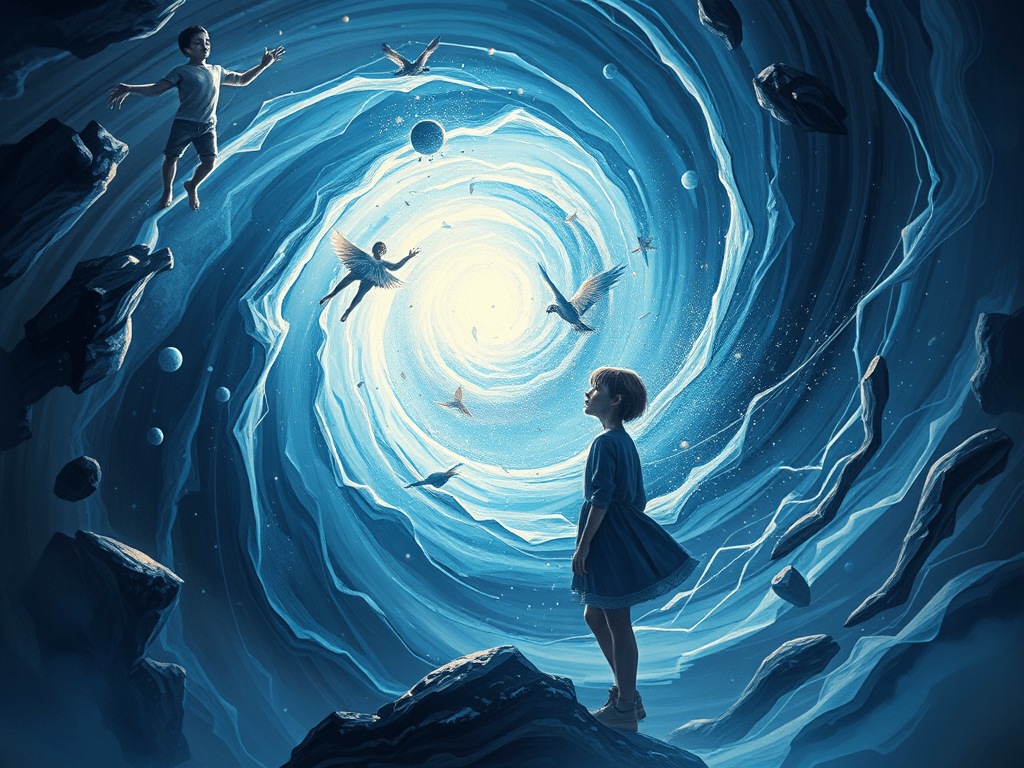

La metáfora del vórtice de la vida se expande como una espiral logarítmica: en sus inicios, el movimiento es casi imperceptible, los días se deslizan con la parsimonia de la infancia. Pero conforme ascendemos por esta espiral temporal, la velocidad se incrementa exponencialmente. En la cúspide de nuestras vidas, la realidad se convierte en un torbellino vertiginoso donde los sueños cumplidos y las oportunidades perdidas giran a velocidades vertiginosas, desprendiendo fragmentos de nosotros mismos que ya no podemos retener.

Este patrón se refleja en la propia historia de la humanidad: desde los lentos milenios del Paleolítico, donde el cambio era apenas perceptible, hasta la actual vorágine de transformaciones tecnológicas y sociales que apenas podemos procesar. La velocidad del cambio se ha convertido en nuestra nueva normalidad, aunque nuestras estructuras mentales y sociales apenas pueden adaptarse a este ritmo frenético.

La experiencia de un evento traumático, como un accidente cerebrovascular, actúa como un prisma que descompone aún más nuestra percepción de la realidad. Similar a cómo los grandes acontecimientos históricos dividen el tiempo en un «antes» y un «después», estas experiencias personales fragmentan nuestra narrativa vital en diferentes capítulos, cada uno con su propia voz y perspectiva.

La pandemia actual podría parecer el clímax de este vértigo histórico, pero es probable que sea solo otro giro en esta espiral infinita de acontecimientos. El futuro promete una aceleración aún mayor, aunque desde nuestra limitada perspectiva temporal nos resulte difícil imaginarlo. Quizás las generaciones venideras habitarán un mundo tan transformado que apenas podremos reconocerlo, pero seguirá siendo parte de esta danza eterna de cambio y permanencia, de destrucción y renovación.

En este vórtice de existencia, cada momento es simultáneamente único y parte de un patrón recurrente, cada experiencia es tanto nueva como eco de algo anterior, y cada uno de nosotros es al mismo tiempo uno y muchos, constante y cambiante, observador y participante de este vertiginoso baile cósmico.

Deja un comentario