Capítulo I

Profesor Akio Muraki Director del Departamento de Antropología Universidad de Moscú, Federación Eslava

Estimado profesor:

Le escribo estas líneas con manos temblorosas, no por el frío que me rodea en mi despacho moscovita, sino por los acontecimientos que me dispongo a relatarle. Los descubrimientos en Liaoning han excedido nuestras más sombrías expectativas, y debo confesar que hay noches en las que el sueño me elude, perseguido por las sombras de lo que presenciamos.

La hospitalidad de su equipo fue impecable, sí, pero lo que encontramos… lo que vimos… hay cosas que la ciencia moderna no está preparada para explicar.

El puerto de Qingdao nos recibió el 3 de enero con una hostilidad climática que presagiaba lo que estaba por venir. El frío no era el habitual que conocemos en nuestra madre Rusia; este era un frío antiguo, penetrante, que parecía susurrar secretos olvidados en cada ráfaga de viento. Los estibadores se movían como autómatas entre la niebla que serpenteaba entre los contenedores, sus siluetas desdibujándose contra el gris plomizo del cielo.

El ayudante del Profesor Cristof Antje nos entregó una carta con disculpas por su ausencia. Ahora, reflexionando sobre los acontecimientos posteriores, me pregunto si el profesor no habría presentido algo, si su repentina partida no fue más que una coincidencia. En el Café del Sol Amarillo – un nombre que ahora me parece cargado de ironía – conocí a Mei y Hiroto. La primera demostró un conocimiento de mis investigaciones que rozaba lo inquietante. ¿Cómo podía saber detalles de expediciones que nunca publiqué, de hallazgos que mantuve en la más estricta confidencialidad?

El viaje en tren del día siguiente marcó el inicio de nuestra pesadilla. Los soldados de la guardia republicana que subieron no eran una simple escolta; sus ojos revelaban un conocimiento, una expectativa. Nos vigilaban como quien vigila una bomba a punto de estallar. El paisaje que se deslizaba tras las ventanas empezó a cambiar, volviéndose más primitivo, más salvaje, como si retrocediéramos en el tiempo con cada kilómetro que avanzábamos hacia Liaoning.

La nevada que nos sorprendió en la carretera no era natural. Los copos no caían, danzaban, formando patrones que desafiaban la física. El primer todoterreno no se atascó por el hielo; algo lo atrajo hacia ese barrizal, como una mano invisible emergiendo de las profundidades de la tierra. El vodka que guardé – cuatro botellas del mejor destilado de Moscú – no era por el frío, sino por el presentimiento de que necesitaríamos algo que nublara nuestra mente ante lo que nos esperaba.

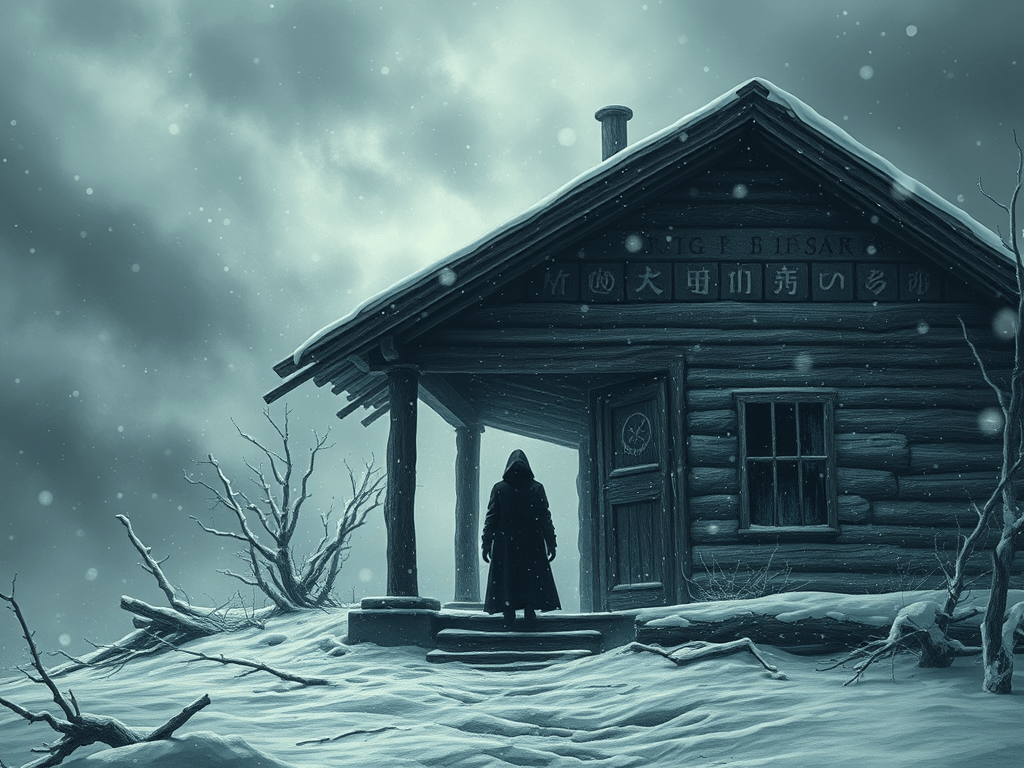

La cabaña… esa maldita cabaña. No estaba abandonada como creímos al principio. Estaba esperando. Las paredes no estaban simplemente deterioradas; los patrones de decadencia formaban símbolos, antiguos glifos que solo pude reconocer semanas después, al consultar ciertos textos prohibidos en la biblioteca de la universidad. La oscuridad allí no era ausencia de luz; era una presencia tangible, hambrienta, que se alimentaba de nuestro miedo creciente.

Los disparos de los soldados resonaron con un eco metálico imposible en ese espacio cerrado. Sus gritos… sus gritos no eran de terror. Eran de reconocimiento. Como si hubieran encontrado algo que estaban buscando, algo que no debería estar allí. El silencio que siguió fue absoluto, antinatural. Ni siquiera se oía el aullido del viento exterior.

El sótano… Profesor, el sótano desafiaba toda lógica arquitectónica. Las escaleras crujientes descendían más metros de los que la estructura de la cabaña podría permitir. La luz roja pulsante no provenía de ninguna fuente visible; era como si la realidad misma sangrara en ese punto del espacio. El zumbido que la acompañaba no era un sonido; era un pensamiento ajeno intentando penetrar en nuestras mentes.

El hombre calvo – si es que podemos llamarlo hombre – emergió de la oscuridad como si fuera parte de ella. Sus ojos sin iris reflejaban conocimientos de eones, civilizaciones perdidas, secretos que la humanidad enterró por su propia supervivencia. Cuando habló, su voz resonó directamente en nuestras mentes, en un idioma más antiguo que el tiempo mismo.

El libro que encontramos, el «Anacro Apparatus Librum», no es una simple reliquia histórica. Las páginas no están deterioradas por el tiempo; están parcialmente trasladadas a otra dimensión. Los diagramas que contiene… los aparatos que describe… ninguna civilización antigua podría haberlos concebido. El «carro tortuga» no era un arma de guerra, era una máquina de violación de las leyes naturales. El gas que describe no mataba a sus víctimas; las transformaba, las corrompía hasta convertirlas en algo que no debería existir en nuestro plano de realidad.

La presencia que me visitó en el barco, ese ser que apareció en mi camarote… cada vez que cierro los ojos lo veo, observándome, esperando. El libro no es un objeto inerte; es un portal, una llave, un contrato firmado con algo que existe más allá de nuestra comprensión.

Profesor, le suplico que examine los materiales adjuntos con extrema precaución. Hay conocimientos que no están destinados a ser redescubiertos, secretos que deberían permanecer enterrados en las arenas del tiempo. Cada vez que abro el libro, siento que algo más lo lee conmigo, algo que ha estado esperando durante milenios a que alguien volviera a descifrar sus páginas.

Con creciente inquietud, Fiodor Kadawish

Post Scriptum: Si no recibe noticias mías en los próximos días, queme el libro. No intente salvarlo. No intente entenderlo. Quémelo y esparza las cenizas en agua corriente. Ya es demasiado tarde para mí, pero quizás no para la humanidad.

Deja un comentario